В залах Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского хранится скромная по размерам, но мощная по эмоциональному воздействию работа нашего земляка Николая Ге – «Портрет крестьянина». Она была написана в 1887 году. Это произведение – как замочная скважина, через которую можно увидеть и трагическую судьбу самого художника, и целую эпоху в русском искусстве.

Николенька Ге родился в Воронеже в 1831 году в разгар эпидемии холеры, унесшей жизнь его матери. Трехмесячного младенца и двух его братьев воспитывали бабушка и няня. Лишь спустя годы в архивных документах 1835 года найдут запись о назначении Николая Осиповича Ге опекуном своих детей: семилетнего Осипа, пятилетнего Григория и четырехлетнего Николая.

Их дом на Введенской улице (ныне ул. Освобождения Труда, 7б) стоял между Введенской церковью и Акатовым монастырем. Рисовать Николенька начал рано. Его первым «холстом» стал пол в родительском доме, где мелом он изобразил лошадь. Позже к ней добавился архимандрит в торжественной мантии. «Лошадей на полу рисовать можно, а святых отцов – ни в коем случае!» – возмущалась бабушка. С тех пор для «божественных» изображений мальчику выдавали бумагу.

После переезда в Киев Николай, вопреки воле отца, бросил университет и поступил в Академию художеств. Его талант взорвал традиции: уже первая крупная работа – «Тайная вечеря» – вызвала скандал, но принесла звание профессора. Позже он стал одним из основателей Товарищества передвижников, хотя всегда шел своим путем.

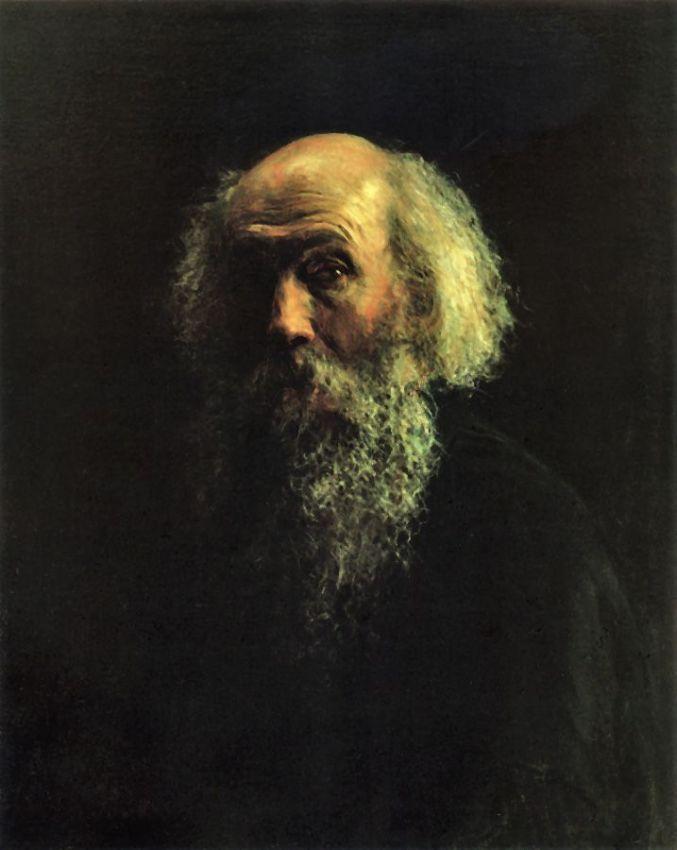

«Портрет крестьянина» создан в поздний период, когда Ге, разочаровавшись в академических канонах, уехал на хутор в Черниговской губернии и сблизился с Львом Толстым. Здесь он писал не «для салонов», а для правды. Лицо крестьянина – не идеализированный образ «народа», а живой человек с морщинами, словно бороздами, проложенными тяжелым трудом. Его глаза – не покорные, а вопрошающие, почти обвиняющие. Современники называли манеру Ге «небрежной», но именно эта «небрежность» – стремительные мазки, отсутствие полировки – делала его героев живыми.

Интересно, что сам Ге, потомок французских аристократов, бежавших в Россию от революции, через всю жизнь пронес понимание: искусство должно «сотрясать мозги». Его «Портрет крестьянина» – не исключение. В нем нет ни капли патетики, только грубая правда: этот человек – из тех «отверженных», чья судьба обществу безразлична, но в нем есть мужество продолжать жить.

Картина попала в музей Крамского в XX веке, став единственной работой Ге в воронежской коллекции. Полотна живописца сегодня украшают лучшие музеи мира. Его работы можно увидеть в московской Третьяковке, петербургском Русском музее, киевской Национальной картинной галерее.

Судьба некоторых произведений Ге полна загадок. «Распятие» 1892 года, оказавшееся в парижском музее д'Орсе, в 2006 году ненадолго вернулось в Россию для выставки в Третьяковской галерее. А в 2011 году произошла настоящая сенсация – в запасниках Новочеркасского музея истории донского казачества обнаружили считавшийся утраченным второй вариант «Распятия», созданный в 1884 году. Эксперты подтвердили подлинность находки, хотя история ее попадания на Дон так и осталась тайной.

Еще одно удивительное открытие ждало исследователей в 2013 году. Рентгеновское исследование картины «Что есть истина?» из «Страстного цикла» выявило под верхним слоем краски другое, ранее неизвестное произведение – «Милосердие», которое художник по неизвестным причинам решил закрасить.

Но, пожалуй, самая трогательная история связана с находкой 1950-х годов. На женевском блошином рынке архитектор Кристоф Больман случайно обнаружил 55 рисунков Ге, валявшихся прямо на земле, – некоторые даже с отпечатками подошв. Эти бесценные эскизы и наброски в 2011 году обрели достойное место в Третьяковской галерее.

Особое место в творческом наследии занимает автопортрет, написанный художником за год до смерти. Эта пронзительная работа, хранящаяся в Киевской картинной галерее, считается одним из самых сильных произведений мастера.